Si chiama Emilio, ha un anno e mezzo, è biondo, ama (fin troppo) i cuscini di velluto, e non sa giocare. Piace parecchio ai bambini piccoli, che lo fermano per strada: ci fermiamo, allora, loro mi chiedono se possono accarezzarlo, io dico sì, certo, e lui si lascia accarezzare per delle mezz’ore. È forse per via delle zampe corte che fa tanta tenerezza: anche se ha già un anno e mezzo, sembra proprio un cucciolo, e lo sembrerà ancora e ancora. Ha gli occhi profondi e uno sguardo malinconico che sfodera ad arte quando sente profumo di prosciutto – non si rassegna all’idea di non poterlo mangiare anche lui.

Qualche volta inaspettatamente ride, con la sua lingua rosa penzoloni, e allora gli va via la malinconia dagli occhi: è felice davvero, ci diciamo, anche se abbiamo sempre molta cautela, e il timore di attribuirgli sentimenti troppo umani, di proiettargli addosso chissà che. Sta di fatto che quando lui attraversa questi momenti che supponiamo essere di felicità, a noi viene da ridere, e con tutta l’autocoscienza del caso possiamo ben dire che siamo felici.

Solo che, appunto, Emilio non sa giocare. È un mese che l’abbiamo portato a casa dal canile, dove stava tutto solo in una gabbietta, non mangiava, non si muoveva e nessuno sapeva dire di cosa sentisse nostalgia: un padrone che forse l’ha abbandonato, o che magari è morto d’improvviso e non aveva a chi lasciarlo, una casa da cui è scappato senza poter più ritrovare la strada? Non sappiamo nulla della sua storia, ci accontentiamo di provare a ricostruirla per goffe congetture, e come investigatori dilettanti ci perdiamo fra minuscoli indizi, che ci facciamo bastare per imbastire ipotesi. Sul foglio che ci hanno dato il giorno che l’abbiamo portato a casa e in macchina gli batteva forte il cuore – io lo sentivo perché stavo seduta dietro con lui, come ci avevano detto di fare per evitare che si disorientasse troppo; e ascoltavamo Ivan Graziani che cantava Agnese dolce Agnese, perché non c’è canzone più dolce e più tranquillizzante di quella – c’è scritto solo che è stato trovato vagante, e che la polizia ha chiamato il canile, e il furgone del canile l’ha raccattato, ed è stato così che è finito in quella gabbia in cui l’abbiamo visto per la prima volta. Ma da dove venisse, da quali viottoli mai fosse partito per finire alla deriva chissà dove – vagante: non ci dicono di più, nemmeno in che boschi o in che strade o in che giardini – non possiamo saperlo, e difficilmente lo sapremo mai. Perché gli animali, come mi ha detto una volta un bambino intelligente, non è vero che non parlano: parlano, solo che noi non li capiamo. Allora ci incantiamo a osservare i dettagli, e io ci ricamo su delle storie senza capo né coda.

Gli piacciono i vecchietti, per strada si volta a guardare teste bianche, coppole, lenti bifocali; annusa scarpe ortopediche e carrellini della spesa; una volta, a un semaforo, si è persino avvicinato a un signore con una gran barba grigia, e gli ha fatto le feste come le fa a noi. Quel signore sconosciuto e io siamo rimasti a guardarlo, ammaliati, e ci siamo detti che forse si era ricordato di qualcuno. E subito nella mia testa è diventato il cane di un vecchietto, anzi di un vecchio meccanico, perché gli piacciono molto pure le autofficine, ci infila dentro la testa e annusa, e tira il guinzaglio e respira l’odore di grasso e benzina; ma ama anche gli autobus, forse allora il suo padrone era un autista-meccanico? E che dire delle botteghe degli antiquari? Quelle gli fanno proprio perdere la testa; magari, mi dico, ci diciamo, gli ricordano la casa, piena di poltrone polverose e centrini, di questo vecchio autista elettrauto, perché no?

La verità la sappiamo benissimo, ed è che non sapremo mai nulla di lui: certo non sapremo il suo nome segreto, quel nome indicibile, arcano, che sono convinta abbiano anche i cani, anche gli uomini, e tutti gli animali, non solo i gatti di T.S. Eliot; ma non sapremo nemmeno il nome che aveva prima che ci venisse in mente che il suo era proprio uno sguardo da Emilio e scartassimo ogni altra ipotesi – ogni Pablo, ogni Ciccio, ogni Gugo – per chiamarlo, giustappunto, Emilio. Chissà come lo chiamava, invece, il suo padrone vecchietto, quello che gli dava il prosciutto e gli ossi e altre cose proibite, e non i sanissimi croccantini insipidi che Emilio ora disdegna? Quel che sappiamo per certo, è che anche se ha un anno e mezzo – e dunque non è più proprio un cucciolo, ma comunque un adolescente: se fosse umano diremmo un ragazzino, in quell’età in cui la voce non ha finito di cambiare, anche se i piedi e le spalle son cresciuti – lui non sa giocare. Gli tiri una palla e la lascia cadere, non si sogna nemmeno di rincorrerla. Gli lanci un osso di gomma e lui ti guarda con i suoi occhi fondi, con tutta la fiducia del mondo, ma non si muove di un millimetro. Se in un prato poi provi a fargli rincorrere uno stecco, lui quasi si spaventa – e in te nascono sospetti e inferenze sempre più arbitrari: sarà stato picchiato dal suo padrone vecchietto, con un bastone o uno sterpo?

Mah. Sta di fatto che lui non sa giocare. Ovunque, cagnolini minuscoli e cagnoni mastodontici impazziscono dietro palline e rametti e frisbee e tutto l’armamentario: lui gli abbaia, li guarda, li annusa, ma non capisce cosa facciano, o perché.

Quando ho iniziato ad annunciare a destra e a manca che avrei preso un cane, tutti mi mettevano in guardia. Chissà perché, si ritiene che a una persona che vuol vivere con un cane abbia dato di volta il cervello. Stai attenta, mi dicevano, con le migliori intenzioni: attenta, che poi è un impegno; ossignore, ti toccherà portarlo a far pipì nel cuore della notte!; ma perché, ti ci manca solo un cane, con tutto quello che hai da fare, non è meglio un bambino? (Quest’ultima raccomandazione forse è un po’ debole dal punto di vista logico, ma tant’è). Chi mi paventava risvegli notturni, chi mobili rosicchiati, cavi elettrici mangiati fino al corto circuito, deiezioni sparse ovunque, giardini e parchi devastati, macchie di fango, calamità varie, e soprattutto: l’impegno, l’impegno, l’impegno.

E infatti è un bell’impegno. Bisogna portarlo fuori almeno tre volte al giorno, anche se piove, anche se è presto, anche se è tardi; e dargli da mangiare, e tanta acqua, certo, e poi portarlo dal veterinario, e spazzolarlo, e stare attenti agli altri cani, ché qualche volta si ringhiano, e chiacchierare con i padroni, chiedersi come si chiamano e quanti anni hanno, sapere tutto della boxerina che vive all’angolo pur ignorando l’identità della legittima proprietaria, e fermarsi ai margini delle strade quando il cane sente qualche strana traccia olfattiva che per noi non entra nemmeno nello spettro del percepibile, ma per lui è una novità straordinariamente eccitante, chissà come, chissà poi perché.

Quello che non mi aspettavo era che mi sarei ritrovata a insegnargli a giocare; a lanciargli per la casa polpettine per cani, perché si abitui alla forma rotonda, perché capisca il gusto di inseguire una palla. Che, con tutto quello che ho da fare, come mi ripetevano tutti in coro prima che Emilio arrivasse, ora sperpero il mio tempo a inseguire salsiccette puzzolenti dietro i divani – e senza che me ne accorgessi, sto giocando anch’io, sto imparando a giocare di nuovo, e c’è Emilio che sorride con la sua lingua rosa penzoloni, perché finalmente, forse, impara a giocare anche lui.

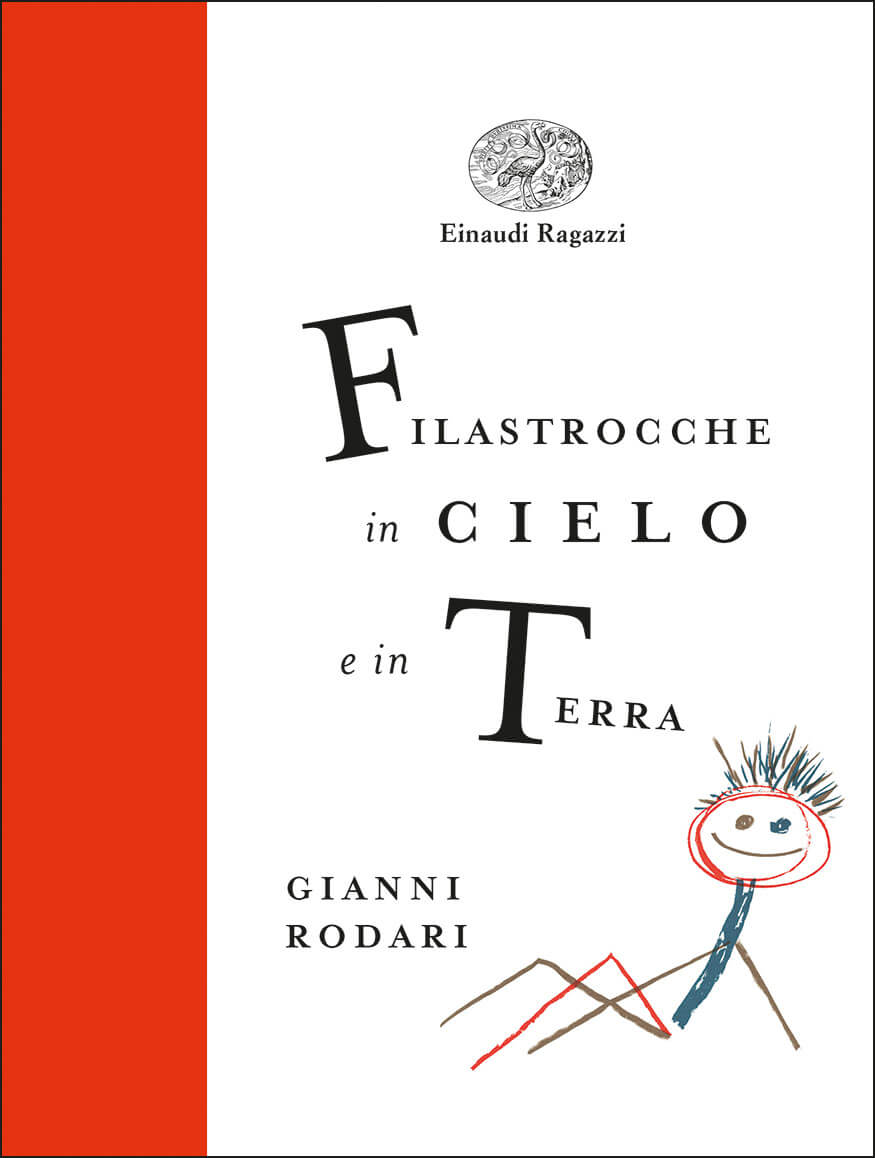

Dovremmo trovare sempre un po’ di tempo da sperperare giocando, e ricordarci della fortuna che è, imparare a giocare da bambini; e quanto sia rischioso dissipare quella fortuna, dimenticandosi come si fa, dimenticando il gusto di mandare a monte gli impegni noiosi, utili, tediosi, da formiche. Ma del resto – che stupida a dimenticarmene! – me l’aveva insegnato parecchio tempo fa Gianni Rodari, in un libro che da bambina ero stata tanto fortunata da avere sempre sul comodino, le Filastrocche in cielo e in terra: che, come giocare e andare in bicicletta, se le impari una volta non le scordi più.

Chiedo scusa alla favola antica,

se non mi piace l’avara formica.

Io sto dalla parte della cicala

che il più bel canto non vende, regala.

e

e