Ho capito davvero cosa ci facevo lì quando Omer, che era rimasto zitto per tutta la mattinata limitandosi a guidare il camioncino che si addentrava nel bosco, ha cominciato a parlare. Anzi non proprio quando ha cominciato ma un po’ dopo, quando non la smetteva più, quando sembrava che non avesse bisogno neanche di riprendere fiato, quando non dava spazio ad Andrea, la guida, per la traduzione, quasi che il suo flusso ininterrotto di parole in quella lingua con le consonanti che si intrecciano l’una con l’altra come levette di una macchina da scrivere maltenuta mi fosse diventato chissà per quale miracolo comprensibile. Omer parlava, o meglio rovesciava su di noi e sul mondo tutto quanto aveva in petto – roba che fino a quel momento si era tenuto dentro ben chiuso come fosse un tesoro da non condividere, le ronde dei paramilitari, i compagni di scuola che di colpo diventano nemici, le fughe nel bosco, il terrore che sale – e io, in mezzo all’erba alta, accanto alla sua casa bombardata, con le ore passate in piedi che d’improvviso non erano più stanchezza, con la fame che poteva aspettare ancora un po’, io ho capito che cosa ci facevo lì, in Bosnia, Bosnia-Erzegovina per la precisione, BIH sulle targhe delle macchine, ai primi di luglio del 2018, un quarto di secolo dopo, più o meno, di quando erano accaduti gli eventi di cui Omer, e i vari altri testimoni che avevo incontrato fin lì, mi avevano raccontato.

Un quarto di secolo. Perché tutto era cominciato nel 1991, o era il 1992, anche se già nel 1990 in effetti, ma boh.

Ricordi vaghi, finiti sotto i tappeti di altre guerre, altre stragi, di attentati, di sangue sparso a litri, e kilolitri, empatizzato e poi depotenziato dall’eccesso stesso della sua visione, con le torri gemelle che ormai le guardiamo crollare per la millesima volta senza che ci provochino neppure più l’alzata di un sopracciglio.

Ricordi vaghi, l’assedio di Sarajevo, i serbi, i croati, i serbi di Bosnia, i croati di Bosnia, i musulmani, i crimini di guerra, il Tribunale dell’Aja, i caschi blu, i bombardamenti della Nato, il generale Mladic, Radovan Karadzich.

Leggevo tutti i giorni almeno un paio di quotidiani in quei primi anni ’90, avevo una trentina d’anni ed ero pieno di energie, poi non c’erano i telefonini, non c’era internet, rimaneva un sacco di tempo per leggere i giornali. Cercavo di capire, mi sembrava di capire, e poi ogni volta accadeva qualcosa che mi riportava indietro come un elastico e non capivo più, non lo capivo il perché di quella violenza, di quegli assedi, di tutti quei morti, non lo capivo più.

E poi avevo anche altro a cui pensare, avevo il mio lavoro, un lavoro amministrativo che mi impegnava ogni giorno di più via via che – ogni giorno di più – mi accorgevo di quanto poco mi piacesse, avevo la scrittura che invece mi piaceva moltissimo ma che ero costretto a praticare a notte fonda o in qualche sabato pomeriggio regalato da mia moglie che per l’occasione si accollava interamente il nostro primo figlio, e poi avevo lui, il primo figlio, che era nato un giorno di febbraio del 1991 e che in realtà era il pensiero intorno a cui giravano tutti gli altri pensieri, fonte di energia e spugna assorbente di energie, delizia e fatica, noia e sorprese bellissime.

Quel giorno di febbraio, quando era nato, era appena scoppiata la guerra del Golfo, la prima, quella di George Bush senza W. e dell’invasione del Kuwait. La sera, tornato a casa dall’ospedale per quella mia prima notte da padre, mi cucinai una pasta e mi misi a mangiare davanti alla tivù. C’erano quelle immagini notturne, quei proiettili traccianti, quegli obiettivi inquadrati nei mirini degli aerei e poi fatti saltare. Con tutto l’egoismo di un neogenitore pensai che era un ben strano benvenuto a una nuova vita ciò che stavo guardando in quel momento, e a cosa avrei detto, a cosa avrei dovuto dire se avessi avuto lì accanto a me il mio piccolo figlio, se fosse già stato in grado di guardare ma non di capire. Era la guerra delle lucine nel televisore, e il nostro sforzo di comprensione era quasi del tutto mentale.

Qualche anno dopo, quando invece la guerra nella ex Jugoslavia era diventata la guerra, il primo figlio dettò (a sua madre? a una zia?) una serie di frasi che nella mitologia familiare divennero una poesia, forse fu lui stesso, che già andava all’asilo, a definirla così, influenzato dalle sue insegnanti. A noi fece molta impressione quel testo, ma i neogenitori si sa come sono, a volte esagerano (però quella volta lì non credo), io lo stampai e l’appesi a una trave del soppalco in cui all’epoca avevo lo studio. (Oggi il soppalco non c’è più, demolito prima che quella casa venisse venduta. Il primo figlio, che durante il periodo delle visite dei potenziali compratori era rimasto a vivere lì in attesa di trovare una sistemazione alternativa, aveva dormito per mesi in quella camera senza più il soppalco che pareva un loft di Berlino subito dopo la caduta del Muro, o una stanza presa di mira da una granata; tra l’altro il primo figlio è un violoncellista e più volte, vedendolo esercitarsi sotto quei pezzi di parete sbrecciata, forata, rotta, mi erano venute in mente le immagini di quel giovane violoncellista che – un po’ come Rostropovich pochi anni prima proprio a Berlino – era andato a suonare tra le macerie della biblioteca di Sarajevo, appena bombardata e completamente bruciata. Ecco, quelle immagini, con tutto il loro forte carico romantico, così sottolineato e quasi predigerito in modo da poter essere facilmente assimilate dal pubblico occidentale, erano rimaste in mente a me come – sono sicuro – a moltissimi altri come me, bene intenzionati, osservatori da lontano, presi dalle loro cose, da sé stessi, fondamentalmente passivi).

Da qualche parte ce l’ho, sono sicuro, la poesia del primo figlio sulla guerra nella ex Jugoslavia, scritta (dettata) quando aveva quattro anni, da qualche parte ce l’ho ma adesso naturalmente non la trovo, troppi traslochi dai tempi di quel soppalco, troppi scatoloni fatti e disfatti, troppe librerie svuotate e riempite, troppi cambi di computer e il backup non è mai aggiornato, i fogli si perdono, i file si perdono, o meglio si rintanano in qualche luogo non più accessibile, forme di rimozione. Comunque c’era la neve, in quella poesia, c’erano i carrarmati e c’era la neve. Perché a Sarajevo gli inverni sono lunghi, freddi, nevosi. E le estati – come quella del 2018 in cui ascoltavo Omer – lunghe, calde, afose.

Quella guerra non ci toccò direttamente. Non caddero bombe, non morirono persone, qui da noi. Ma qualcosa comunque ci arrivò. Qualcosa di invisibile e di duraturo. La coscienza che l’atteggiamento che ci veniva più istintivo era girarsi dall’altra parte, dispiacersi per un minuto e continuare con la propria vita. E dopo un po’ smettere anche di dispiacersi perché come tutte le cose il dispiacersi, alla lunga, stanca. E quindi dei tanti Omer, ragazzini che videro la propria vita sconvolta da una violenza che non potevano capire, e delle loro madri e padri, vittime o carnefici, non ne sapemmo più di tanto.

Qualcuno, però, non si comportò così. Qualcuno modificò la propria vita per guardare più da vicino, per dare una mano, per accogliere. E poi per descrivere, per raccontare.

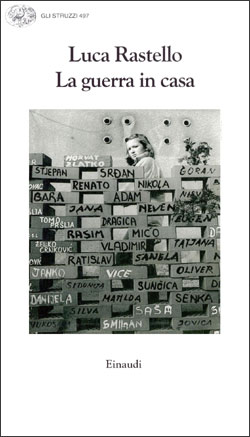

Sono stati scritti molti libri sulla guerra nella ex Jugoslavia. Alcuni di questi li ho letti. Alcuni tra i libri che ho letto li ho trovati molto belli. Quello che mi è piaciuto di più, quello che mi ha fatto capire meglio come ci stavamo modificando noi mentre loro si stavano scannando, si chiama La guerra in casa, lo ha scritto Luca Rastello, lo ha pubblicato Einaudi nel 1998. Ha una sua leggerezza e una sua potenza. Così leggero e così potente da valere per qualsiasi guerra, per qualsiasi situazione di pericolo, vicina o lontana. Ci dice come siamo e come possiamo riuscire a essere, se solo fossimo capaci di volerlo, di fronte al male del mondo.

e

e