Credevo mi avrebbe guardata, sempre e per sempre, come si guarda chi ti ha salvato da un precipizio mentre avevi già un piede nel vuoto. Pensavo: se mi sarà grato non se ne andrà. E se resterà perché me lo deve, e non perché lo vuole, andrà bene ugualmente. La fame d’amore rende egoisti. Abbiamo tutti bisogno di sapere che per qualcuno, senza di noi, la vita sarebbe più dura e anche se ci hanno insegnato che amare non deve andare a braccetto col dipendere, ci celiamo dietro la scusa della cura e ci convinciamo non ci sia niente di male a desiderare in silenzio di esser necessari.

Invece le sue pupille mi trapassavano da parte a parte senza veramente vedermi o mi escludevano, fissando un punto più in là rispetto a dov’ero. Quando allungavo una mano si schiacciava a terra, la pancia a un centimetro dal suolo, la coda tra le gambe, il corpo teso, pronto a scattar via. È stato così fino alla fine. Era sgraziato, sproporzionato, cachettico. La testa grande, il corpo lungo e stretto come un treno, la coda infinita. Sembrava un cane selvatico e malnutrito. Lo avevo adottato al canile. Era il più piccolo di sei cuccioli, l’unico che durante la visita conoscitiva si era nascosto in un angolo, in fondo, la testa piegata di lato, un orecchio su e uno giù, mentre gli altri si azzuffavano per assicurarsi una carezza. Lo scelsi perché ero convinta nessuno lo avrebbe voluto – chi anela qualcuno che si sottrae al contatto se c’è chi invece non cerca altro? – e la sola idea di destinarlo a un futuro di solitudine certa, dietro le sbarre, mi era insopportabile. Non sapevo che mi sarei poi sentita sola anche io, incapace di conquistarlo.

Ho creduto che l’amore avrebbe guarito ferite, spento timori, annullato la diffidenza, tolto dal suo muso quell’espressione guardinga e insieme disperata e arrestato l’ipersalivazione che ogni mio tentativo di familiarizzare scatenava. Ogni tanto provavo a sedermi su un gradino del cortile con una manciata di crocchette nel pugno, lo chiamavo con voce neutra per non agitarlo, il suono del suo nome seguito da un “vieni-dai-non-ti-faccio-del-male”. Una, due, tre, cento volte. Poi la voce s’incrinava, si spezzava come un legnetto secco sotto le scarpe, infine si faceva pianto frustrato. Quando mangiava lo osservavo da lontano, separazione che mi pareva siderale. A ogni boccone alzava la testa, si assicurava restassi dov’ero, proseguiva a masticare. Poi si accucciava. Sonnecchiava, non dormiva mai profondamente, come se una minaccia invisibile incombesse nottetempo su di lui.

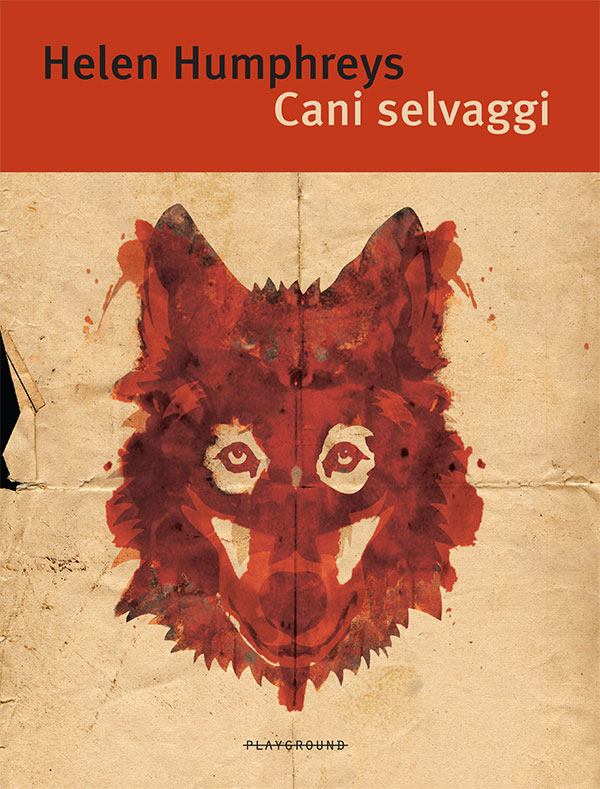

“La tua partenza non si risolverà con il tuo ritorno. Ma l’una non esclude l’altro. E questo è forse che si deve sempre temere, in tutto ciò che accade – che ciò che scegliamo di amare, sceglierà di abbandonarci” scrive Helen Humphreys in Cani selvaggi.

Io volevo bene al mio cane, forse con più pietà che passione, ma questo lasciava immutata la sostanza del mio sentimento. Il punto è che lui non mi ha mai realmente abbandonata. Non lo ha fatto perché non mi ha mai scelta e perché, pur avesse voluto, non avrebbe potuto. Per lui avevo delimitato uno spazio. Se fosse fuggito sarebbe morto come accade agli animali selvatici cresciuti in cattività e poi sguinzagliati nel mondo senza strumenti per garantirsi la sopravvivenza. È dunque rimasto con me, forse senza desiderarlo mai, inconsapevole che il trattenerlo era volto a salvaguardarne l’incolumità. Non si è mai affacciato né affiancato al mio cuore per davvero, probabilmente perché nessuno lo aveva mai amato o perché era uno di quei cuccioli che la mamma scaccia e non allatta perché imperfetti. Il tassello che non s’incastra nel puzzle. Vai a sapere.

E così, per dodici anni, fino al giorno della sua morte, anch’essa straziante come la sua intera esistenza, ha deciso – per scelta o per terrore, per natura o istinto – di restare ai margini della mia esistenza, in silenzio, ululando soltanto di notte. A un certo punto l’ho accettato. Ho smesso di aspettare si decidesse a fare un passo nella mia direzione. Ne ho fatto io uno nella sua: ho rispettato la distanza.

In Cani selvaggi sei cani lasciano la loro rassicurante dimensione domestica, lo fanno dalla sera alla mattina, per tornare alle logiche del branco. Non si sa perché. Accade e basta. I padroni, che ne vanno alla ricerca incessante, e li chiamano a gran voce quando fa notte, ogni notte, si ritrovano in gruppo al limitare del bosco, finendo per condividere paure, dubbi, solitudini e provare a farsene una ragione, cercando un perché plausibile, pregando tornino. Ma non esistono risposte a tutte le domande. Semplicemente capita di non essere ricambiati, non come vorremmo, anche quando ci abbiamo messo il sangue. Dovremmo accontentarci di sentirli ululare, quelli che amiamo. Vuol dire che sono ancora vivi e tanto dovrebbe bastare.

e

e